一、OSI/RM体系结构的不足

标准制定时间 太长:从上世纪70年代中期开始制定到1983年正式发布,经历近十年时间,错失了商业良机

层次划分太细:网络设备/软件开发者较难控制各层功能的划分,设计调用接口

功能不均衡:有些层次功能相对 太弱,如会话层和表示层

实现效率 低:许多遵循OSI/RM开发的协议的功能实现原理过于复杂,执行效率较低

二、TCP/IP体系结构

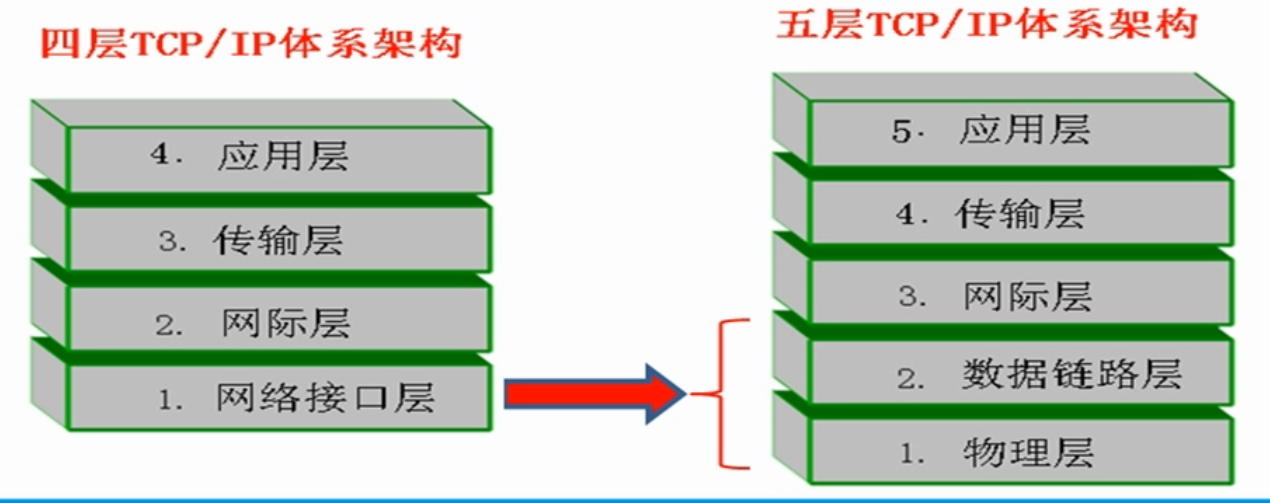

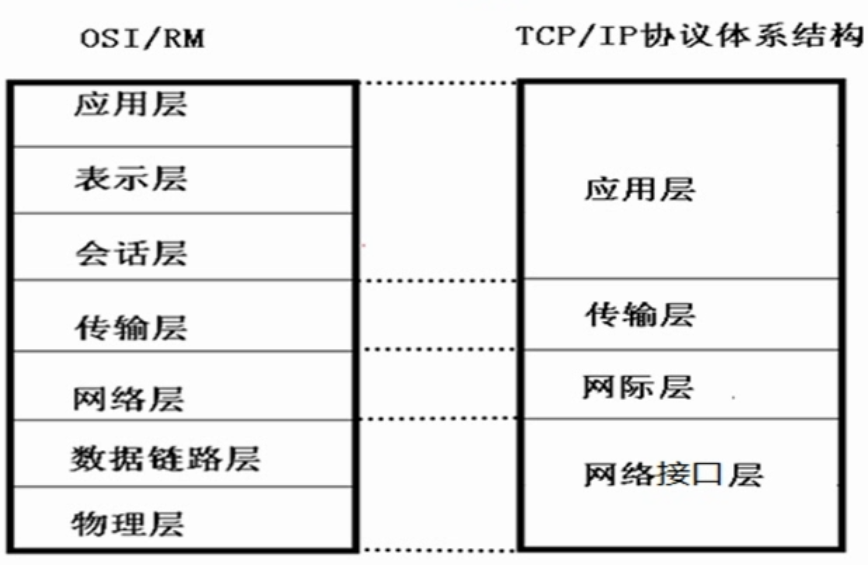

TCP/IP体系结构是由IETF(因特网工程任务组)发布,由低到高共划分为四层:网络接口层、网际层、传输层、应用层,但是实际应用的是五层结构,结合了OSI/RM和TCP/IP两种模型的优点

主要优势:

层次划分更合理,更便厂商的软/硬件设计,更便于网络工作者的网络系统设计

在原来许多TCP/IP协议应用基础上总结的,所以更加符合实际应用,更容易得到更多书软/硬件开发商和用户的支持

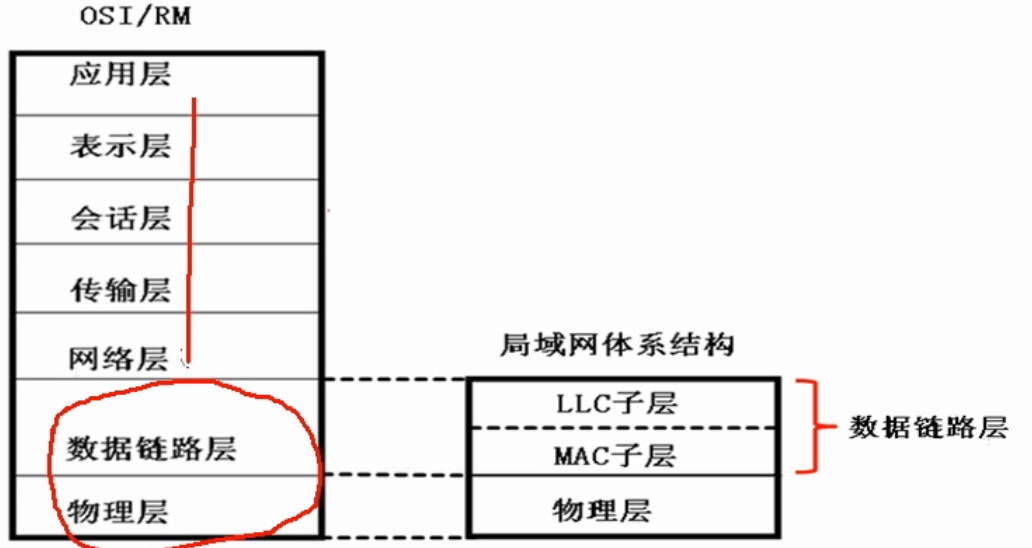

三、以太局域网体系结构

包括“物理层”和“数据链路层”,并把广域网中担当“数据链路层”的“LLC(逻辑链路控制)子层”下新增一个“MAC(介质访问控制)子层”

【说明】在以太局域网内部是通过以太网协议的MAC地址进行寻址的,广域网是通过上层的三层地址进行寻址的,其数据链路层协议(如HDLC、PPP等)中的MAC地址没有意义(通常是一个固定值)

LLC子层

以太局域网中的LLC子层对应的规范是IEEE 802.2,是在MAC子层下向下层网络层提供服务,可运行所有802局域网和广域网协议的数据链路层协议,与传输介质无关

LLC子层的主要作用是将不可靠的数据处理成可靠的数据,确保数据帧的正常传输,具体包括:帧的封装与解封装、帧的收发、查错控制、流量控制,并为网路层提供两种类型的服务:面向连接的服务和无连接的服务

LLC子层又分为LLC1和LLC2两个层次,其中LLC1用于以太局域网(运行以太网协议),LLC2用于广域网(运行PPP、HDLC等协议)

MAC子层

靠近物理层的子层,对应的协议规范为IEEE 802.3.在MAC子层中主要包括制定管理和分配信道的协议规范,进行合理的信道分配,解决信道争用的问题

MAC子层负责物理地址的寻址,同时为不同的物理介质定义了不同的介质访问控制标准,如同以太网中的CSMA/CD(带冲突检测的载波监听多路访问),令牌环和令牌总线网络中的令牌控制机制。